从国考看古代当官热:寒窗十年 一心服务百姓

[导读]如果说飞黄腾达和服务百姓,是两个不同的选择。当两者冲突的时候,历朝历代都有官员选择了服务百姓,舍弃前途。这是古代政治的一大闪光点。

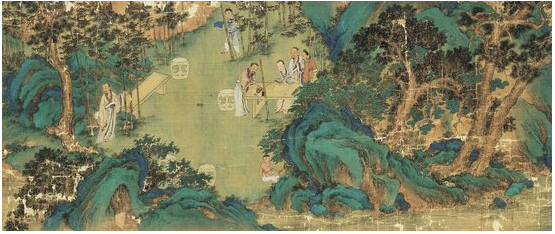

明 仇英《竹林七贤图》 图片来自网络

京官为官在京城,处庙堂之高;外官在地方,居江湖之远。对古代官员而言,到底是当京官好,还是出任外官好呢?

京官与外官,各有好处。外官常说:“我爱京官有牙牌。”京官则说:“我爱外任有排衙。”牙牌,是朝廷官员朝会时携带的三寸白牌,一般由象牙或者兽骨制成。官员用来记录奏事要点,备忘用。排衙,指的是地方官府的集会议事,通常仪仗大陈,煊赫热闹,后来引申为外官的官威官仪。

牙牌与排衙,读音颠倒,被用来指代京官和外官的优势。京官有牙牌,身处权力核心,能参与最高决策,这是埋首具体政务的地方官所不具备的。在清朝,吏部的郎中、员外郎乃至普通主事,有事途经地方,总能得到超规格接待。督抚藩臬等地方大员都免不了亲自接风与饯行。他们款待的,不是京官的品级,而是京官手中制定政策的权力。

外官有排衙,净道出巡,威严肃穆、声势显赫——在一板砖能拍倒一个尚书两个侍郎三个御史的京城,这是难以想象的。京城里达官显贵、王公大臣密布,谁能乘马、谁能坐轿,用几匹马坐几个人抬的轿子,可以带多少随从,使用什么仪仗,甚至谁与谁相遇,如何避让、行礼,面面俱到,都有繁琐得不能再繁琐的规定。稍微有一丁点儿违规,就是“僭越”或“非礼”,要被御史老爷弹劾。普通京官只能坐两人抬的小轿子,带一两个小厮随从,不得不低调。在州县,情况就不同了。普通知县出行,动静都能和京城的顶级权贵相媲美,铜锣开道、衙役净街,接着是长长的仪仗:先是高高举起的“肃静”“回避”牌,再是“某年举人”“某年进士”“某县正堂”“七品顶戴”“加级记录”“赏戴蓝翎”或“某某嘉奖”等等牌子,谁都能拼凑出一溜儿来。走完仪仗,老爷的轿子才出现,四人抬是最普遍的,此外还有押轿的长随、紧随。殿后的是官府的差役,能量稍大的外官还能“借”来正规官兵。这阵势,不仅能吓住乡野村夫,也能把同品级甚至高品级的京官惊得目瞪口呆。

清代笔记《巧对录》转录杨仪《明良记》说,官员使用伞盖有严格的规定,明代京官只有考官入场、状元归第时才使用,其他时候不敢打伞。当时的南京作为明朝 “留都”,保留了一套京官序列。南京京官在用伞方面稍稍宽松一些,显贵的人平常敢打两檐青伞。曾经有南北两个京官互开玩笑,北京京官说南京同僚:“输我腰间三寸白。”(牙牌)南京京官就回道:“多君头上两重青。”(两檐青伞)

在实践中,古代官员还是倾向于当京官。明清的新科进士,最优者选翰林,平常者谋求中央部院职位,劣等进士才被分配到州县。明朝官场称:“州县官犹如玻璃屏,触手便碎。”新科进士如果出任知县,如丧考妣,乃至有大祸临头、仕途绝望之感。这里有一个非常实际的考量:如果外官有排衙,可以摆官威官仪,但事务繁杂、升迁不畅,政治前途黯淡。按照投入和产出的算计,当外官是付出多、回报少的一条路。

现实也的确如此。新科进士出任外官,沉溺州县几十年,很多人一辈子都只是知县、知州,少数人能够熬到知府、道台退休。至于升迁为巡抚、尚书的,简直是寥若晨星。其中原因,大致是外官晋升的竞争远比京官激烈,且政务烦杂、责任重大,极易出错,从而耽搁前程。巡抚、尚书职位,几乎被进士出身的京官所垄断。明清政坛常见的“星光大道”是这样的:进士出身、入选翰林,几年后调任中央部院,再外放地方藩臬、道台(最不济也得是知府),在地方锻炼一两任后,升迁为督抚藩臬或回京任尚书、侍郎、九卿。通常只要二十年出头,一个新的达官显贵就诞生了。

当然了,并不是所有人都想留京为官,一些人就热衷当外官。个中原由,不能全归为排衙的魅力,还有其他诱惑:地方官缺一般比同等京官“肥”,实际收入高。清代一个知府的养廉银,几乎与内阁大学士相当;地方州县生活压力小,外官生活质量较高,尤其是在一些风光旖旎的鱼米之乡。清代京官,外放一省学政,不仅一辈子吃喝不愁,还能收一长串的弟子,并且吟诗诵词,指点辖区景点,好不快活。外官在游山玩水之时,京城的同僚们说不定正骑着小驴车,奔走在尘土飞扬的大街上,进出各家当铺典当衣物呢!

说到游山玩水,这简直是外官的“工作”内容之一。修缮辖下景点,挖掘人文内涵,搞好了不仅能提升辖区的知名度,这项工作本身还能名垂青史。比如,杭州要感谢白居易、苏东坡两位父母官,扬州二十四桥要感谢杜牧。如今,神州大地的很多景点,都得益于古代文人官员的点拨、提炼。

唐朝大中年间,雍陶出任四川简州(今简阳)刺史。州北二里,有一桥,名“情尽桥”。雍陶一次送客至情尽桥,问左右:“何为名此?”回答说:“送行之地止此,故耳。”雍陶认为用“情尽”二字命名桥梁,未免有背人情,因此改名为“折柳桥”。并题诗:

从来只有情难尽,何事名为情尽桥!

自此改名为折柳,任他离恨一条条。

这一改名,很快成为了地方佳话和文坛趣事。历代文人墨客经过简州,就多了一项谈资和一个流连、题咏的地方。清朝乾隆年间,进士胡德琳出任简州知州,在折柳桥附近道旁广植杨柳,两行垂绿,直至折柳桥前,风景大增。他也写了一首七绝,说折柳桥:

夹道垂杨千万枝,春风长养碧参差。

桥边系马情难尽,折柳谁怜种柳时。

胡德琳是一个文人官员,喜欢以诗文会友,为官每至一地,搜罗当地文献,编修地方志。他在四川、山东等地为官多年,主持编纂了多部志书,顺便自身也成了一个藏书家。同样喜好读书诗文的赵熙,于清朝末年在北京担任监察御史。公余,与一帮士大夫经常相聚于“广和居”酒家,谈诗文只是幌子,主要是对现状不满,一起来发牢骚、骂朝廷。聚会的都是士大夫、穷京官,没一个富豪权贵、上层人物,赵熙就自嘲大家是“下流社会”。

一次聚会,大家谈起直隶总督陈燮龙让妻子拜庆亲王奕劻为义父,后任安徽巡抚的朱家宝让儿子拜奕劻的儿子为义父,都变相实现了自己给奕劻当儿子的“愿望”,认为这两人奔走权门,“无耻”。朱家宝和赵熙是同年进士,有很重的“年谊”,赵熙照骂不误,骂了不解气,还在“广和居”墙壁上题诗,讽刺“居然满汉一家人,干女干儿色色新”。店主惧祸,赵熙等人前脚刚走,后脚就叫伙计把诗给刮掉了。这事儿如果搁在地方州县,知府大人题写的诗句,就算狗屁不通,哪个店家敢刮、敢铲?

在游山玩水方面,苏东坡是一个典型。他历任外官多地,每到一地都留下了旅游和吃喝方面的佳话,菊酒、荔枝、东坡肉……一个也不能少。后人非但不说他“不务正业”,还觉得他是一个好官,顶多再说他“好吃”。说到吃,中华饮食博大精深,每个地方都有自己的饮食文化。宦游九州,绝对是“吃货”官员的最爱。以四川成都为例:

光绪三十一年(1905年),北方人贺伦燮任四川警察总监时,常在正兴园喜用北方味宴客,他喜大油好美器,人称“贺大油”。1909年的《成都通览》载:“席面之讲究者,只官正兴园一处。……其磁盘瓷碗,古色斑驳,菜亦讲究,汤味甚佳,所谓排场好而派头高也。”……后来,浙江人周善培继任警察总监。他亦是个“食不厌精,脍不厌细”的美食家。他的特点是求出新,常以扬帮菜味与川菜、川味相结合,烹制出“茄皮鳝鱼”、“芋头圆子”等菜品。还用新津县牧马山的大灯笼海椒,挖空瓤子,内填鲜虾,再掺入绍兴黄酒,使江浙菜略带四川辣味,达到“解酲未减黄柑美,隽味能欺紫蟹香”的美誉。(《益州集粹·川筵》)

外官之中,多美食家、旅行家,这能否算是任职外官的一大吸引力呢?

不过,话说回来,美食也好、风景也好,都不是评价政治成败的标准。成为美食家或者旅行家,并不能为官员增加政坛斗争的筹码。“不务正业”的苏东坡在政治上就不太成功。要想平步青云,还得走京官路线。那么,为什么还有相当一部分官员热衷外任呢?我们可以将此理解为他们与权力欲的相对“绝缘”。他们不追求飞黄腾达,所以投向地方、村镇和山野。州县吸引他们的,固然有美食美景,有淳朴的民风,更有保持个体独立与自由的可能性。

古代官员编制非常之少,一个县里吃皇粮的人屈指可数。知县上任后,拥有极大的权威,可以号令一方。同时,古代交通不便、通讯不畅,在天高皇帝远的州县里,有心的地方官完全可以甩开羁绊,一展拳脚。清朝的方大湜,出身州县官员,在光绪年间历任直隶按察使、山西布政使,算是外官中的佼佼者。解职归田后,方大湜对亲友说:“官至两司,不如守令之与民亲,措置自如也。”在方大湜看来,省级的高官比不上州县的父母官,因为后者可以独立自主,施展平生所学,实现施政抱负。

如此的权威和独立,或许是那些怀抱着“为官一任,造福一方”的父母官更在意的。如果说飞黄腾达和服务百姓,是两个不同的选择。当两者冲突的时候,历朝历代都有官员选择了服务百姓,舍弃前途。这是古代政治的一大闪光点。