中国人与犹太人是兄弟吗

[导读]犹太人对中国人的印象,据我所知所见,几乎没有负面的,最直接的原因,是中国在有世界影响的诸大国之中,乃唯一从未有过反犹主义的国家。

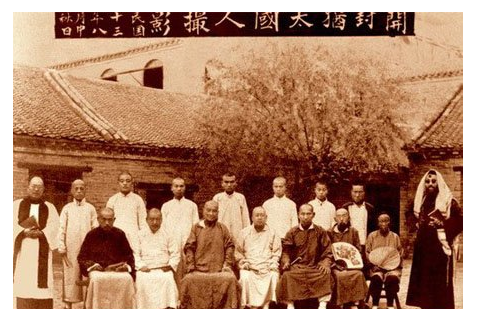

民国时期的开封犹太人

这一类社会新闻是最没争议的:1943年,避难上海的犹太人卡尔打算回到德国,临行前,把自己的一批藏书托给了上海友人林道志保管,这批书有2000多本,希伯来语、英语、德语都有,还包括一批价值不菲的宗教书籍。卡尔答应以后来取,之后的七十年,林道志及其后人一诺千金,善保书籍不受战火和动乱的牵连损害,但卡尔那边始终杳无音讯。最近,这家人将书籍交托给了上海犹太难民纪念馆,由其代为继续寻找主人后裔的下落。

犹太人对中国人的印象,据我所知所见,几乎没有负面的,最直接的原因,是中国在有世界影响的诸大国之中,乃唯一从未有过反犹主义的国家。非但如此,一说到中国,犹太人便会提及上海、哈尔滨和天津这三座城市,他们都是犹太人的避难之所,从19世纪末到二战后,犹太人在这里躲避大迫害,还留下许多像林道志那样的佳话。去年,我得知有犹太人专门在上海查考犹太先祖墓碑,一度想要联系,惜乎找不到人。

但是话说回来,今年内塔尼亚胡访华,前几年开封郑重其事地重修犹太教堂,官员们都大谈中国人与犹太人的亲密关系,谈两个民族在文化上的相似,比如重视教育、家庭,都曾经历丧国之痛,不屈不挠之类。这种官话,听听过就罢了,切莫当真。中犹之间,根本谈不上有多亲密,更谈不上相似,至少,这种亲密和相似的程度,支持不了那些想借个由头唱戏捞钱的行为。

最早在犹太人和中国人之间作比较的,是斯宾诺莎,一位生活在荷兰的犹太先哲,他的名字在以色列的主要城市里都被用于冠名道路。在1679年《神学政治论》里,斯宾诺莎谈到了犹太人为何要保持割礼的习俗(男童出生后第八天要割包皮):“我个人相信,单凭这个就能让犹太民族长存”,甚至他们可能重新振兴自己的王国,“上帝也许会再一次选中他们。”

然后是类比:“关于这样的可能,中国人就是一个很有名的例证,与犹太人一样,中国人在头上有个显明的标记,他们极小心地保留着它。因此标记,他们和其他民族相隔离达若干年之久,比任何别的国家都要悠久。他们并不能始终保有自己的国家,但他们亡国后还可复兴。无疑,在鞑靼人骄奢淫逸、富而丧志后,中国人又振兴了。”

“明显的标记”,是指华夏文化。以晚明论,江阴、嘉定等发生过屠城的地方,事实上早就接受和承认满人的统治,但清朝下达薙发令,触发了东南一带的抗争,就是因为动了汉人心中事关生死的文化尊严。讽刺的是,斯宾诺莎撰写这本书时,满清已进入康熙年间,古代汉人的最后一个政权早已亡了,要再度驱除鞑靼,需要等到民国。更大的讽刺在于,就是在斯宾诺莎之后,关于两个民族,抑或中国人和以色列犹太人的“相似”的言论迭出,浑然无视两个民族在历史和文化上几乎没什么实质性的相遇。

就说这几个经常被人提到的案例:开封犹太人,算是“相遇”的证明吗?这一支犹太人来路不明,又神秘地消失不见,当年还得因了利玛窦的一句话,中国人才知道有这么一回事。研究它的意义,与其说是“中犹文化交流”,不如说是探讨犹太人究竟能不能融合进其他文化,会不会彻底丧失自己的文化身份;换句话说,它究竟是因为捍卫民族的独特性,因而绝嗣而消失,还是因为跟异族通婚、血脉交融而消失?18—19世纪的本笃的本笃会神甫格里高尔,在一本论犹太人的著名小册子里持后一种观点,他说,河南犹太人接受了一部分中国习俗,并且尊崇孔教。这个情况证明,犹太人可以放弃一部分宗教律令,接受他们所处的地域的文化。

格里高尔持此说法当然是有动机的。不过,关于此事的研究主要与犹太人有关,应当没什么疑问。开封把犹太教堂重修了一下,弄成一个旅游景点,但根本不关心对犹太部落如何“中国化”,更谈不上研究它的消失了:它的存亡对中国人并无影响。

那么哈尔滨和上海呢?葬在哈尔滨的犹太人为数甚多,他们都是1881年沙俄开始迫害犹太人之后,犹太人跨境逃到中国的产物,他们对哈尔滨从一个小渔村(“哈尔滨”三字的满语意思即“一个晒渔网的地方”)发展到大城市颇有贡献,在哈尔滨留了不少旧建筑。但是,这些犹太人对中国人的影响主要是感情上的:他们与中国人共同度过了晚清的黑暗时期、民初的军阀混战、东三省沦陷、抗日战争和国共内战,与之对应的犹太史,则是全欧大反犹、希特勒、集中营、斯大林……同样血泪斑斑。

中国人把犹太人看作“远方的弟兄”,是“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,是睹物思人,因了解对方的遭遇而生的同病相怜。越是距离遥远,越是彼此陌生,中国人越会产生弟兄的想象,并在彼我之间做出类比;犹太人的苦难,向中国人证明“全世界都在受苦”,增强了他们活下去的信心。

现代犹太人的身份感,一半是被希特勒和大屠杀所塑造的,他们对三四十年代举步维艰的记忆没齿难忘。本雅明的自杀只是众多在举步维艰下“心死”的案例中最有名的一个。那些已经成功逃到巴勒斯坦的犹太人,听闻隆美尔在埃及推进,又是怎样一种末日心情。日本寇占东三省后,哈尔滨犹太人的感觉与他们耽留在的中东同族一般无二,他们只能继续南逃,到天津,到上海。上海的中国人与犹太人的感情,除了同病相怜外,还有身为恩人对一种偶然缘分的积极认同——这里的“恩人”没有贬义。对一群不屈不挠的难民施予自发的民间救助,当然是善。

但这种亲密只是发生在个体之间的,如同林道志和卡尔的关系,并非两个民族之间,到现在,除了喝茶吃米饭外,以色列的犹太人对毛时代以前的中国人还是一无所知,也就能从大学东亚系的中国学生那里了解一二,或者从在中国经商的亲戚口中了解些什么;两个民族也几乎没有相似的地方,所谓重视亲情和教育,基本上是拉拢对方的藉口。本来是纯个人化和情感化的接触和亲近,现在混进了奇怪的东西:犹太人享有了聪明能干的好名声,所以,我们把那些偶发的私人友谊放大为一种貌似必然的集体亲密,好像在说:这个了不起的民族曾经寄我篱下,得我庇护,所以……可以证明点什么吧?

什么都证明不了。一群犹太人在远离地中海东岸的地方消失,另一些犹太人在中国避难,实际上仅仅对犹太人有意义,因为犹太人如此重视寻根,对每个流亡过的地方,哪怕只是几个家庭组成的一个很小的群体,都会有人去寻踪蹑迹;中国人不关心这些,实属正常,何况咱中国人对自己的根,好像、似乎、仿佛都不太在乎——开封南边不远就是周口,想想前阵子都发生了些什么吧。

在薄弱的民族情谊之上,阶级情谊倒是更结实些。犹太复国主义者想建立一个国家,他们知道得用“苦难与抗争”的故事来团结、激励犹太人。为此,他们把全世界争取自由解放的民族都借用了过来。1935年,活跃在巴勒斯坦的犹太女记者布拉哈·哈巴斯编出一本著名的文选,在犹太人的,题为《劳动儿童:世界各地劳动儿童故事选》,其中的“中国故事”,是我们最熟悉的那种:一个劳动人民的孩子,出身贫寒,在凌辱中长大,小小年纪就被送进外国殖民者的工厂,最后惨遭毒手,等等。高玉宝们根本不知道,曾有很多犹太人为自己哭泣过。