迷信刑罚:复仇心态延续几千年

法律的目的是什么?洛克在论述法律的诞生时说:因为“人们充当自己案件的裁判者是不合理的”,所以“这就是立法和行政权力的原始权利和这两者之所以产生的缘由,政府和社会本身的起源也在于此。”洛克定义了法律所要维护的几个基本点:“人们既然是平等和独立的,任何人就不得侵害他人的生命、健康、自由或财产。”这句话的全部意义在于法律的目的是维护公正,即保护人的天然权利。基于这样的理念,才会将刑罚的目的确定为使犯人改过自新。这种观念在西方社会很早就存在,到了近代得到了极大发展,18世纪英国著名学者霍华德就呼吁改良监狱,提出“刑罚不是为了复仇,而是为了减少犯罪和改善犯罪人”的理念,由此确定了矫正罪犯的新观念。

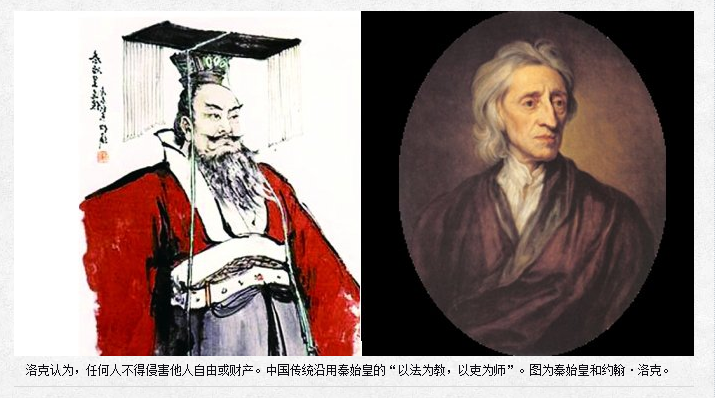

不过,中国的近代历史上缺少这样一场法律运动,大众对刑罚目的的理解并没有显著改善。在大多数普法教育中,往往只告诉大众犯了什么罪行就会受到什么样的惩罚,缺乏对惩罚的原理分析,这使得罪行和惩罚之间建立了直接联系,使人误以为刑罚就是为了惩罚。这种对刑罚的误解源于传统,从秦始皇“以法为教,以吏为师”开始,古代中国一直用这种方式传播法律概念,比如,在明代,家中有《大诰》便可以抵罪。结果,法律被曲解成了报复的手段,正义的观念被解读成“以牙还牙,以眼还眼”的原始复仇,由此导致法律成为单纯的惩罚手段,违背法律规则便会接受惩罚。

表面上看,关于法律的这两种理念在现实中的表现并无差异,都是经过一定程序将犯人入罪,但仔细深究却有诸多不同之处:最显著的一点是对待惩罚的正当性上,法律之所以是法律,是因为它有约束所有人的力量,正如洛克所说,人们之所以不选择私人复仇而选择法律,就是因为律法对惩罚有所限制。但复仇原则没有边界,在现代社会如果采用这种原则就极为不合理了。

一个以惩戒为目的建立起来的监牢会是什么样?一个以感化为目的建造起来的监狱会是什么样?古代监狱把人在极端恶劣的条件下圈起来,而现代监狱(比如挪威的模范监狱)整体环境干净整洁,犯人拥有各类必要设施,可以进行各类活动。根据现行的监狱学说,监狱应该用于“改造”的目的,使犯罪之人以正常人身份回归社会。这种理论虽然在中国也存在,但不被大众理解,这使中国错失了许多密尔所说的:“自由人可能的各种创造”。